TMIP事務局浅見コメント

環境分野では認知が進む脱炭素に比べ、生物多様性はまだこれから。しかし、今後は企業経営において避けて通れないテーマです。バイオーム社の先進的な取組みに関心をお持ちの皆様、ぜひ共創の一歩を踏み出していただければと思います。

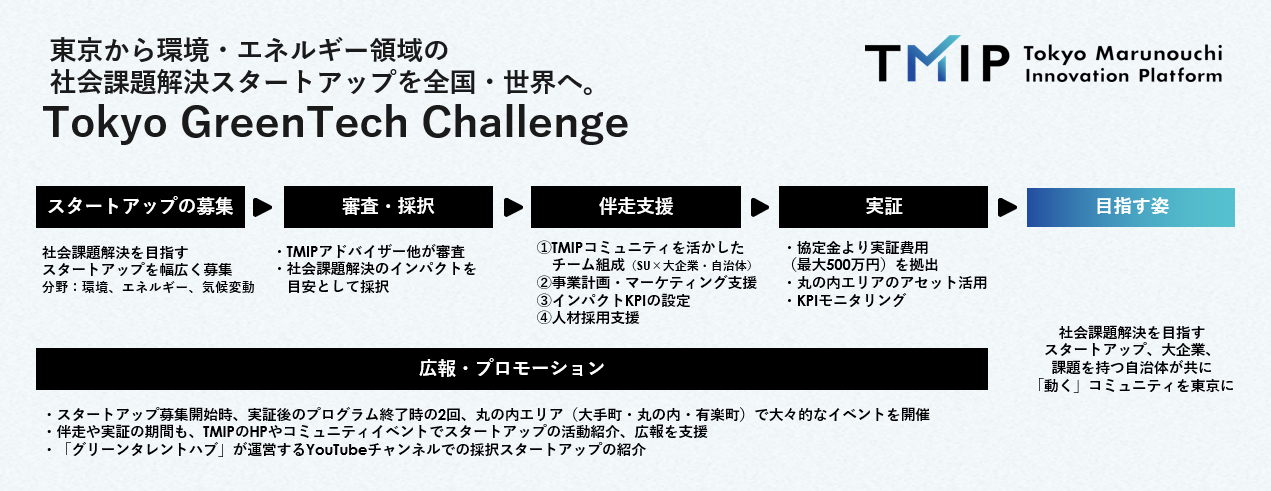

2024年10月TMIPは、株式会社野村総合研究所、グリーンタレントハブ株式会社、トークンエクスプレス株式会社と共同で東京都が運営する「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業(TOKYO SUTEAM)」で10者のみが選ばれる重点分野(環境・エネルギー・気候変動分野)の協定事業者として採択され、TMIPスタートアップ支援プログラム「東京から環境・エネルギー領域の社会課題解決スタートアップを全国・世界へ。 Tokyo GreenTech Challenge(以下、TGC)」を始動させました。

スタートアップの成長加速を、350団体以上が参画するTMIPコミュニティを活用して実現することを目指し、TGC採択事業には7社の事業領域が異なるスタートアップが選定されました。2025年7月から注力領域やプロジェクトを発信するTMIP会員限定のイベント「TMIPランチコミュニティ」に登壇された様子を全7シリーズでお届けします。

INDEX

「生物多様性の可視化」という課題を、ビジネスで解決する

8月8日に開催されたランチ会に登壇したのは、株式会社バイオームで営業課長を務める糸澤輝明氏です。同社は「生物多様性の保全を社会の当然に」をビジョンに掲げ、京都を拠点に事業を展開しています。

昨今では、各企業が環境破壊につながる経済活動を顧み、環境に配慮したビジネスモデルを構築しようとする動きが活発化していますが、多様な環境問題の中でも「生物多様性の保全」は難題だと糸澤氏は言います。

糸澤氏「生物多様性の損失を食い止め、回復軌道に乗せることを目指す『ネイチャーポジティブ』の概念が広がりつつあります。しかし、気候変動に関わるCO2とは異なり、『生物多様性』を定量化するのは難しく、その指標すら定まっていないのが現状です」

生物多様性を可視化する方法として有力視されているのが、リモートセンシング(対象物に直接触れずに、離れた場所から対象物の状態を測定・観測する技術)を活用する方法です。この技術を活用することで、空から緑地などを観測し、生物多様性の広域評価が可能になることが期待されていますが、実用化に向けてはある課題を解決しなければなりません。

糸澤氏「リモートセンシングを活用して正確に生物多様性を可視化するためには、グラウンドトゥルースと呼ばれる現地データをベースに、推定モデルをつくる必要があります。しかし、現地データを収集するためには人が地上を歩き回らなければならず、大量のデータを集めるには膨大な人手と労力が必要です。

研究者のみなさんもかなりリソースを割いているのですが、とても間に合っていないのが実情です。そこで、バイオームはこの課題を解決するため、さまざまなプロダクトを通してグラウンドトゥルースを収集し、生物多様性のビッグデータプラットフォーム構築を進めています」

その手段の一つが、いきものコレクションアプリ『Biome』です。ユーザーがスマートフォンで生物を撮影し、その画像を『Biome』にアップロードすると、AIが生物の名前を判定。生物に詳しくない人でも生物の同定が可能になります。

『Biome』への投稿は、どこに、どのような生物が生息しているのかを示すデータとして蓄積。現時点(2025年8月)で970万件以上のデータが集まっており、「生物に関する一次データのデータベースとしては日本最大級」だと糸澤氏は言います。

そして、このデータベースを元に、各種生物の分布を可視化するのが『BiomeViewer』です。このプロダクトは、自然資本等に関する企業のリスク管理と開示枠組みを構築するために設立された国際的組織であるTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の公認ツールに認定されています。

共同研究を進め、豊かな「都市生態系」を生み出す

TMIP事務局が企画し、2023年に開催された市民参加型の生物調査プロジェクト「丸の内いきものランド」でも『Biome』が活用されました。そして、「丸の内いきものランド」の協賛企業である竹中工務店とバイオームは、このプロジェクトをきっかけに連携をスタートさせ、現在、「都市生態系」に関する共同研究を進めています。

プロジェクトレポート:東京・丸の内から、生物多様性を考える——大企業とスタートアップの連携で実現したプロジェクト「丸の内いきものランド」の裏側

https://www.tmip.jp/ja/report/4597

糸澤氏「ネイチャーポジティブを推進していくには、豊かな自然資本が存在する地方だけではなく、都市の生物多様性にも目を向ける必要があると思っています。私たちが保有するデータベースとエコロジカルネットワーク解析、竹中工務店さんが持つ微地形・微気象・人流の解析や街づくりに関するノウハウを組み合わせれば、都市の中に存在する緑地の生物多様性を可視化し、都市生態系を豊かにするためのアプローチが生み出せるのではないかと考え、共同研究を進めています。

最終的には、行政や企業、市民などを巻き込んだ『ランドスケープアプローチ(多様な人間活動と自然環境を統合的に捉え、土地利用などに関する課題解決を目指す手法)』の先進事例を創出につなげたいです」

糸澤氏によるプレゼンテーションのちに実施された質疑応答では、参加者から「アプリを無料で提供しているなか、いかに収益をあげているのか」と、マネタイズ方法に関する質問が飛びました。

糸澤氏「収入源の一つは、企業向けのTNFD支援です。TNFDとは、自社の経済活動が自然資本にどれだけ影響を与えているか、あるいはどれだけ依存しているかを評価するための枠組みで、現時点で評価の実施と結果の公表が義務化されているわけではありませんが、将来的には義務化されると予想されています。

そのため、すでに多くの企業がTNFDに取り組んでおり、我々はデータベースとツールをもとに分析・評価を行うことでその実施と公表をサポートし、収益を得ています」

質疑応答のあとには、ネットワーキングタイムが設けられ、参加者が糸澤氏にバイオームの取り組みやTNFDについて質問を投げかける様子が見受けられました。

TMIPスタートアップ支援プログラム「Tokyo GreenTech Challenge」について

TMIPは東京都が運営する「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業(TOKYO SUTEAM)」の重点分野(環境・エネルギー・気候変動分野)の協定事業者として採択されています。本事業の協定事業者に採択されたことに伴い、TMIPスタートアップ支援プログラム「東京から環境・エネルギー領域の社会課題解決スタートアップを全国・世界へ。 Tokyo GreenTech Challenge」を始動し、事業支援するスタートアップ7社を選定いたしました。

本プログラムを通じて、スタートアップが最短距離で社会課題解決のインパクトを実現できるよう、 350団体を超えるTMIPコミュニティを活用し、「大企業・自治体等のプレイヤー集め」、「協調領域の抽出」、「実証費用・フィールド提供」など伴走支援いたします。

▶TOKYO SUTEAM採択リリース:https://www.tmip.jp/ja/report/5709

▶「Tokyo GreenTech Challenge」採択事業7社決定リリース:https://www.tmip.jp/ja/report/11420